地方の仕事・暮らしを体験するインターンを実施して感じたこと

最近「地方で仕事や暮らしを体験をする」系のインターンシップが増えてきていることはご存じでしょうか。

ビジネスとして取り組んでいる会社も続々出てきています。

「色々な地域へ行きたい・経験をしたい」という若者が、お手伝いをしながら旅をすることで、その地域のファンを創出できるマッチングサイト「おてつたび」

またNPO法人Ubdobeは、福祉の仕事に絞って募集するインターンシップ「福祉留学」の事業をしています。

いわゆるリゾートバイトとは違い、上記のものに参加する方々はお金を稼ぐことが目的ではありません。体験を通しての学びが目的です。

就職活動にも活かせる取り組みなんですね。

喜入地域でもインターンシップを実施しています

私の所属する医療法人 参天会・社会福祉法人 喜入会では、県外に住む学生さんをインターシップ生(有償インターン)として受け入れています。

※2020年2月~は コロナ禍のため受け入れを停止しています

2019年9月には1か月間に渡って、「生涯活躍のまち」について勉強する 金沢大学 大学院生のインターンシップを受け入れました。

午前中はデイサービスのお手伝いをし

午後は地元コミュニティのキーパ―ソンの方々へ取材

生涯活躍のまち喜入をつくる会というワークショップを開催

金沢大学大学院は課題解決型インターンシップをしていて、特徴的な授業の一つとなっています。

す…すごい目標だ!!

そして先日、金沢大学大学院の眞鍋知子教授より報告会の案内をいただきました。

2か所での体験に関して 報告会を実施し、その後 単位取得が認められます。

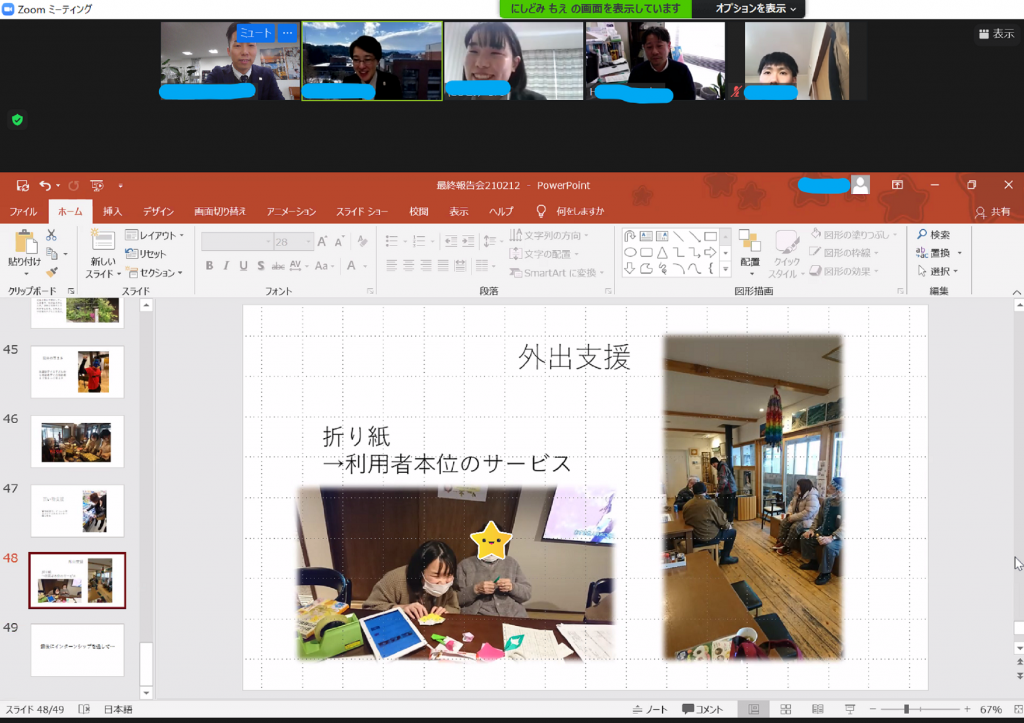

折り紙など自分の特技を生かしてご利用者とコミュニケーションを図ったようでした。

地方でのインターンシップ体験はさらに増えていく?

少子高齢化は進み、人口減少にあらがうことはできません。

人口が減少すると、税収が減り行政ではカバーしきれない課題が次から次に出てきます。

空き家問題、独居のお年寄りの対応、買い物難民、教育衰退、他にもたくさんのことが課題となります。

社会課題を解決するビジネスの需要は十分にあり、そのような仕事を志す学生も多くなると思います。

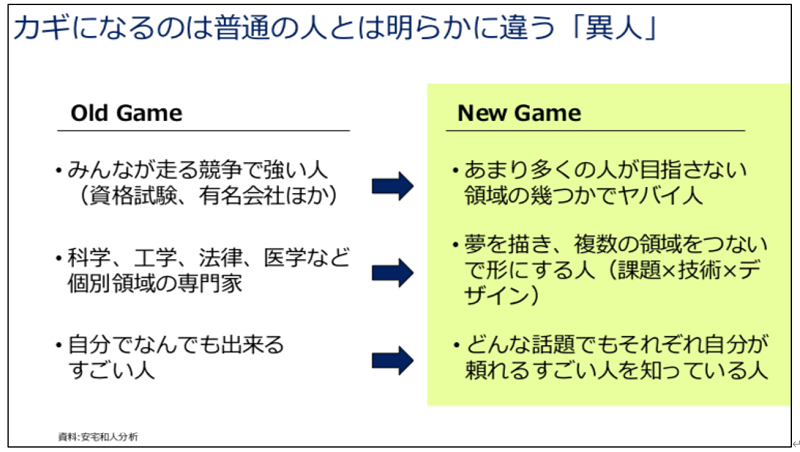

以下は、現在ベストセラーになっている「シンニホン」という本を書かれた安宅和人さんの資料です。

(内閣府 人間中心のAI社会原則検討会議 安宅氏発表資料)

(内閣府 人間中心のAI社会原則検討会議 安宅氏発表資料)

今後の人材育成で、カギとなるのは「異人」であるということです。

教育機関も 上記のような人材の育成を目指す カリキュラムに変革していくと思われます。

当たり前ですが、日本の大部分は「地方」です。

「地方の課題と向き合う」系のインターンシップはさらに増えていくのではないでしょうか。

縁はつながっていく

インターンをした院生さんは、4月より富山県の小規模多機能ホームに就職することになりました。

「インターンシップを通して、福祉の仕事をしたいと思いました」という報告をいただきました。

喜入地域での1か月で得たものが、人生に多少なりとも影響があってうれしかったです。

新社会人生活も応援しています!!